はじめまして、井上寛人と申します。

2025年2月より、一般社団法人ユースキャリア教育機構の研究員として活動を開始しました。

私は2023年度に慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)の修士課程を修了し、現在も同研究科で研究員を務めています。また、会社員やバーでの勤務も並行して行っており、いわゆるポートフォリオワーカーとして多様な場での働き方を実践しています。

私がユースキャリアにジョインさせていただいた理由は、

「どうすれば、自己実現を目指す若者の離脱率が低いコミュニティをデザインできるか?」

という問いに本気で向き合いたいと思ったからです。

現在は主に、

- ① これまでユースキャリアが積み重ねてきたコミュニティづくりの実践に、既存研究の知見を結びつけること

- ② 自己実現から離脱する若者を減らすために、実践の改善策を一緒に考え、実施・検証すること

に取り組んでいます。

若者とメンタルヘルス:年齢と起業の視点から

若者が自己実現から離脱してしまう要因はさまざまですが、その一つにメンタルヘルスの悪化が挙げられます。特に「若者 × 起業」という組み合わせは、注意を払わなければメンタル不調につながりやすい構造があります。

それはなぜでしょうか?

まず「年齢」という視点から見ると、年齢とバーンアウトの間には一定の関係が見られます。個人差はありますが、若いほどバーンアウトのリスクが高まることが知られています。

これは、経験とともに仕事やストレスへの対処スキルを学んだり、地位の上昇によって自由裁量の幅が広がったりすることで、年齢とともにリスクが減少するためです。また、若い人ほど理想を持ちやすく、それが燃え尽きに拍車をかけることもあると報告されています[1]。

さらに「起業」という視点では、Michael A. Freeman ら(2015)の研究によると、起業家は一般人口と比較して、うつ病・ADHD・双極性障害・薬物依存・不安障害などの罹患率が高いことが明らかになっています。調査対象となった起業家のうち、実に49%が何らかのメンタルヘルスの課題を抱えていると回答しています[2]。

2023年のStartup Snapshotによる調査でも、72%の創業者が「メンタルヘルスに深刻な影響があった」と回答し、うち36%がうつ病、13%がパニック発作、10%が自己治療目的で薬物やアルコールを使用した経験があると答えました。その背景には、長時間労働・不規則な生活、資金調達のプレッシャー、不安定な収入、孤独感、高い自己要求水準など、複合的なストレス要因が存在しています[3]。

志ある若者にこそ必要なウェルビーイングとは?

一方で、メンタルヘルスが良好な人、つまり幸福感が高い人はそうでない人に比べて、転職・離職・欠勤のリスクが低く、健康寿命も7〜10年長いといわれています。

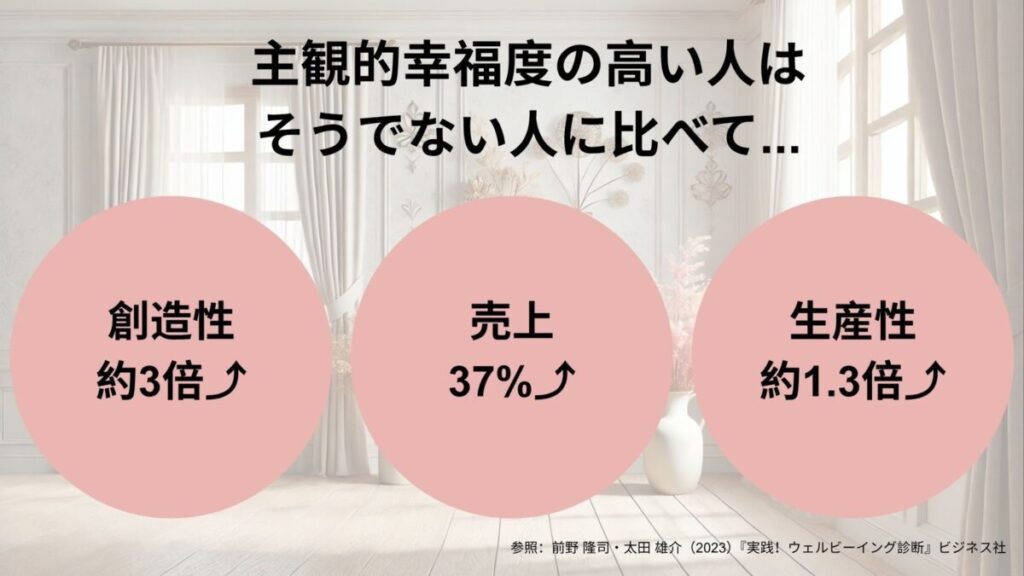

さらに、主観的幸福度の高い人は創造性が約3倍高く、売上が37%向上する傾向にあることも報告されています。また、「幸福な社員」は「不幸な社員」と比較して、生産性が約1.3倍高いとも[4]。

つまり、自己実現に向き合う若者の幸福度が高まれば、プレイヤーの離脱率が減り、活動のパフォーマンスが向上します。その結果として、課題解決までのスピードも加速し、社会全体の幸福度の向上にもつながっていくのではないでしょうか。

そうしたメタな視点からも、私はユースキャリアのような場所で活動する、起業家精神をもった若者たちこそ、真にウェルビーイングであれますようにと心から願っています。

ユースキャリアコミュニティの第一印象

1. ユーモアが生む関係性

私が初めてユースキャリアの現場を見学させていただいたときの印象は、「新入りも古参も、全員が“いじられキャラ”になっていてすごい!」でした。とてもユーモラスな空気に包まれた場に驚きました。

その日は、年長のメンバーであるKさんが「今日は何の日?」という話題でオープニングトークを担当されていました。絶妙な“ツッコミどころ”のある語りに、周囲が自然とツッコミを入れ、いじり合いながら場が完成していく様子は、まるで共同制作のアートのようでした(笑)

新メンバーの自己紹介タイムでも、典型的な「蝶よ花よ」な歓迎ムードではなく、あえてユーモアを交えた関わり方が見られました。ボケる人、返す人、戸惑う人がその場を共に作っていく中で、「待てよ、実はこのじゃれ合いこそが、心の距離を縮める秘訣かもしれない・・!」と、気づいたらメモを取る手が止まりませんでした(笑)

2. 多神教的な場の包容力

さらに、土曜日のコンテンツ(定例勉強会)全体を見学して感じたのは、「1人のカリスマリーダーが牽引するのではなく、複数のタイプのリーダーが共存している」ということです。

ある部屋では、笑い声が響く中でリラックスしたオープニングが行われ、別の部屋では緊張感のある議論が真剣に展開されていました。まるで文科系の部活の部室のような雰囲気の部屋もあり、その多様性が印象的でした。

一般的な起業塾やオンラインサロンには、カリスマ的リーダーが教祖のような立ち位置を担う「一神教」的な性質が見られることもありますが、ユースキャリアはそれとは異なり、自然体で自律的なスモールコミュニティが緩やかに包摂されている、「多神教的」な在り方でした。その器の広さとバランス感覚に、私は深い感銘を受けました。

10代後半〜20代前半という変化の大きい時期に、こうした多様な在り方や失敗を受け止めてくれる場があることは、自己実現を目指す若者にとって非常に安心感をもたらすと実感しました。

これまで取り扱ってきたトピック

ユースキャリアで研究員として活動する中で、以下のようなテーマを扱うコンテンツを担当してきました。

今後また、細かな内容についてはお伝えしたいと思いますが、今日は一例としてご紹介!

1. ユーモア

行動科学の研究によると、職場でのユーモアは信頼関係の醸成、ストレスの緩和、リーダーシップの発揮などに寄与することがわかっています。

ユーモアには「マグネット(親しみやすく表現力豊か)」「スタンダップ(攻撃的で表現力豊か)」「スナイパー(攻撃的でさりげない)」「スイートハート(親しみやすくさりげない)」の4つのタイプがあり、状況に応じて使い分けることが重要です。チームビルディングや心理的安全性を高めるうえで有効なソフトスキルの一つです[5]。

2. アサーション

「私」と「あなた」の両方を大切にするコミュニケーションの技法です。

自己主張には以下の3タイプがあります。

- アグレッシブ:自分本位で他者への配慮がない

- ノンアサーティブ:他者を優先し、自分の意見を抑える

- アサーティブ:自分を大切にしつつ、相手への配慮も忘れない(黄金比)

状況に応じて適切に使い分けることで、特に後輩へのフィードバックなどにおいて、相互に尊重し合える関係性を築くことができます[6]。

3. キャリアと偶然:柔軟な設計力

キャリア(人生設計)についても、教育・キャリア心理学や行動経済学など各分野による理論と、実際に学生の皆さんと関わる中での声を交えて、ユースキャリア独自のキャリア理論開発を進めています。

- 計画的偶発性理論(Happenstance Learning Theory)

偶然の出来事がキャリアに重要な影響を与えるという考え方。従来の「計画的キャリア形成」ではなく、予測不能な出来事に柔軟に対応し、活かす姿勢が重視されます[7]。 - バーベル戦略

安定と挑戦を両立させる戦略で、「本業や専門職などの安定した土台」と「スタートアップ・研究・越境活動などのリスクある挑戦」を同時に持つ生き方を指します。不確実性の高い時代を生きる上でのヒントになります[8]。

まとめ

今後の記事では、今回ご紹介した内容をさらに掘り下げながら、研究者としての私の視点でユースキャリアでの活動や学びをお伝えしていく予定です。

どうぞよろしくお願いいたします!

[1] 久保 真人(2004)『バーンアウトの心理学: 燃え尽き症候群とは』サイエンス社

[2] Michael A. Freeman et al.(2015)”Are Entrepreneurs ‘Touched With Fire’?” Small Business Economics

[3] Startup Snapshot(2023)『The Untold Toll: The Impact of Stress on the Well-being of Startup Founders』https://www.startupsnapshot.com/research/the-untold-toll-the-impact-of-stress-on-the-well-being-of-startup-founders-and-ceos/ (参照日:2025年6月25日)

[4] 前野 隆司・太田 雄介(2023)『実践!ウェルビーイング診断』ビジネス社

[5] ジェニファー・アーカー、ナオミ・バグドナス(2022)『ユーモアは最強の武器である―スタンフォード大学ビジネススクール人気講義』東洋経済新報社

[6] 平木 典子(2021)『三訂版 アサーション・トレーニング: さわやかな〈自己表現〉のために』日本・精神技術研究所

[7] J.D.クランボルツ、A.S.レヴィン(2005)『その幸運は偶然ではないんです!』ダイヤモンド社

[8] 山口 周(2025)『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』ダイヤモンド社