ソーシャルサポートの重要性と、応援したくなる人の話し方

一般社団法人ユースキャリア教育機構・研究員の井上寛人です。

7月にスタートした本連載企画の、第3回目となります!

前回記事はこちら▽

前回の記事では、自己表現の前段階として、コミュニティの「ノリ」を読み解く方法について書かせていただきました。

前回の内容を踏まえた上で、今回は「応援される人の話し方」について考えていきます。

今回のキーワードは、「ソーシャルサポート」と「ストーリーテリング」です。

「ソーシャルサポート」の重要性とは?

この記事を読んでくださっているあなたが今存在しているのは、きっとさまざまな人たちとの関係性のおかげだと思います

そして、あなたも日々、たくさんの人たちのことを元気づけたり、サポートしたりしているのではないでしょうか。

社会心理学の用語でソーシャルサポートというものがあります。

これは、対人関係の中でやりとりされる支援のことをいいます。

コッブ(1976) という心理学者は、ソーシャルサポートを「人が、それによって、自分が世話を受け、愛され、価値のあるものと評価され、コミュニケーションと相互の責任のネットワークの中の一員であると信じることができるような情報」と定義しています[1]。

①「道具的サポート」と「情緒的サポート」

そんなソーシャルサポートには大きく分けて2つの種類があります。

それは、「道具的サポート」と「情緒的サポート」です。

まず、道具的サポートとは、何らかのストレスに苦しむ人に、そのストレスを解決するために必要な資源を提供したり、その人が自分でその資源を手に入れることができるような情報を与えたりするような働きかけのことをいいます[2]。

大学受験を例にとってみると、保護者の方がお金を出して塾に入れさせてくれたり、参考書を買ってくれたりするのは道具的サポートといえます。

また、塾講師や学校の先生が、第一志望の大学に合格するために必要な勉強方法や、適切な併願校選びのアドバイスをくれるのも道具的サポートにあたります。

一方で、情緒的サポートとは、ストレスに苦しむ人の傷ついた自尊心や情緒に働きかけて、その傷を癒し、自ら積極的に問題解決に当たれるような状態に戻すような働きかけのことを指します[3]。

例えば、共通テスト前日、不安げな受験生に友達や先生がエールを送ってくれることや、家族が美味しいご飯を用意して待っていてくれることなどは、情緒的サポートと言えるでしょう。

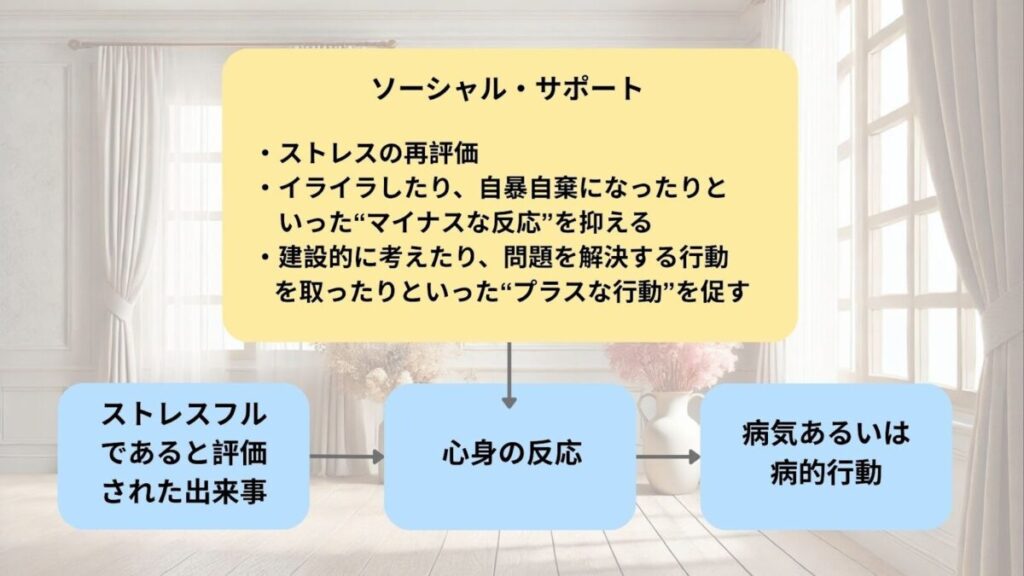

②ソーシャルサポートのストレス緩衝仮説

ところで、ソーシャルサポートは、人の心身の健康に好ましい影響を及ぼすと考えられています。その理由の一つとして「ソーシャルサポートのストレス緩衝仮説」があります。

そもそも人は、自分の周りで起こった何らかの出来事を自分の持つ資源で十分に処理することができない時、ストレス状態に陥ります。

これは、その際に適切なソーシャルサポートを受けられると、ストレスフルな出来事から受ける悪影響を緩衝することができるという仮説です[2]。

起業をはじめとして、自己実現に挑戦する過程では、さまざまなストレスフルな出来事に直面することと思います。

そんなときに周りにサポートしてくれる人がいたら、課題解決の観点からも、心理的にもとても心強く感じませんか。

③友人は数よりも多様さ

私は自己実現にチャレンジする若者の方にこそ、ご自身のことを応援・サポートしてくれる多様な友人がいてほしいと思っています。

少数精鋭な仲間と深い関係を築くのも素敵ですが、それだけに終止せず、広い人間関係を築き、多様な友人にアクセスできる状況が望ましいと考えています。

例えば、経営者を志す方であれば経営者志望の仲間だけでなく、デザイナーやエンジニア、弁護士、農家、研究者、アーティストなどなど「他/多分野の友人」がいると、いざというときの助けとなるでしょう。

他にも、多様な性格・価値観だったり、様々なステージを歩んでいる仲間や、持っているバックグランウド(背景)だったり、様々な軸での多様さがあると、多くの場面で救われるときがきます。

もしあなたの周りに経営者や理想の社会人の方が居るならば、皆さん幅広い方と交流を持っていることに気づけるはずです。

実際、多様な友人を持っている人は、レジリエンスが強く、幸福度も高いという研究があります[4]。友人の数が多いと幸福度が高い傾向にあるのですが、それよりも友人の多様性の方が幸福度に寄与するそうです。

それは、レジリエンス、すなわち折れそうになったときに立ち直る力の強さと幸福度が比例しているからだと言われています。

もし心が完全に折れてしまったら、その不幸な状態から抜け出すことはかなり難しいでしょう。しかし、もし多様な知り合いがいれば、いざというときに助け合えることになります。

ゆえに、多様な友人がいる人はレジリエンスが高く、その結果、幸福度も高いのだと考えられます。

応援される人の話し方 -ビジョン・プレゼンを事例に-

ところで、あなたのことを応援してくれている人にはどんな方がいらっしゃいますか?

きっと、それぞれのお相手との出会いや関係性には唯一無二のストーリーがあるんじゃないかと思います。

自分のことを応援してくれる人と出会い、関係性を育んでいくには様々な方法がありますが、今回は「プレゼンテーション」に焦点を当ててお話ししていきます。

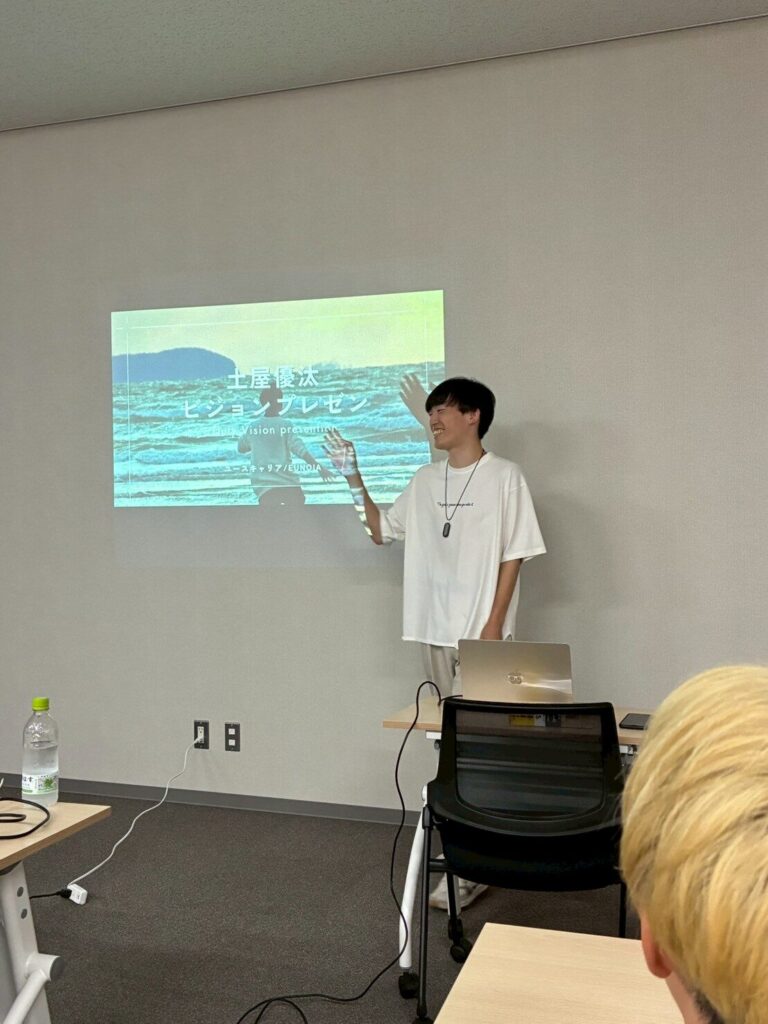

実は先日、The specialistというチームの研修生たちによる「ビジョン・プレゼン」がありました。

これは、大人数の前で、研修生たちが自身のビジョンを語り、お互いの思いや目指す姿を共有し合う場で、全体のビジョナリーさ・熱量をさらに高めていくことを目的としたコンテンツでした。

総勢5名の研修生が自身のビジョンをThe specialistのメンバーやリーダーに向けてプレゼンしてくださいました。

ここでは素晴らしいプレゼンの数々から、お2人をご紹介させていただきます。

①人見有香さんのビジョン・プレゼン

1人目は人見有香さんです。有香さんのビジョンは、『「夢みたい」を現実に』。

自分で自分の可能性を狭めず、夢みたいな話を実現させるのが自身の役割だと語ります。

幼い頃の有香さんは、「人見知りの人見ちゃん」とからかわれるほど内気な女の子でした。一人っ子であることも影響し、同年代の子どもと話すのが苦手で、人に叱られるのを怖がり、自信を持てずにいたといいます。

そんな自分に密かに悔しさを感じた彼女は、「せめてお利口さんでいよう」と努力し、テニスの練習や中学受験に懸命に取り組みました。

中学校に入学すると、話し上手な同級生を観察し、その話し方を徹底的に研究。

あたかもその人になりきるように話すことで、少しずつ人見知りを克服していきました。

そして「完全に殻を破った」と彼女が語るのは、高校時代のある挑戦です。たった一人で渡米し、UCLA模擬国連に参加したのです。

150人のネイティブスピーカーに囲まれた環境で、唯一の日本人として臆せず英語を話し続け、現地のカリフォルニアンガールたちと渡り合いました。

その熱意あふれる主張は本番の議論でも高く評価され、見事入賞を果たします。

言葉の壁に挑み続けた経験を糧に、現在大学生となった有香さんは、多言語学習を支援する学生団体「Langic(ランジック)」を立ち上げました。

音楽やチャンツ(音声教材)を取り入れた学習プログラムを展開し、オンライン・対面イベントの開催、SNSでの情報発信、さらには大学・行政・企業との協働など精力的に活動しています。

「夢みたい」を現実に。

有香さんの自己実現への歩みは、まだ始まったばかりです。

②土屋優汰(ツッチー)さんのビジョン・プレゼン

2人目にご紹介するのは、土屋優汰(ツッチー)さんです。

彼のビジョンは「どんな世代でも胸を張って夢を語れる環境を作り続けること」。

高校時代、彼は初心者ながら吹奏楽部の部長に抜擢されました。コロナ禍で思うように活動できず、個人練習に没頭。必死に努力しましたが、部員は女子だけで、何を言っても無視される厳しい状況。

最後は力及ばず退部を選びます。

その悔しさが彼の原点となっています。

大学では経営学を学ぶ傍ら、仲間と起業部を立ち上げました。そんなある日、深夜のガストでボードゲームを利用した経営の勉強会で出会ったのが、のちに自身の先生的存在となるなおさん(コミュニティ内でツッチーの先輩にあたる人)。

数日後にはユースキャリアに入会し、新たな挑戦が始まります。

ユースキャリアでの日々は刺激的で楽しいものでしたが、そのレベルの高さに焦りを感じます。

「もっと準備しなきゃ。でも、何をどうしたらいいのか分からない」。

次第に苦しさが募り、ついには離脱。

「一度、自分ひとりでやれることを全部やろう」と決意し、孤独な戦いが始まりました。

起業、営業代行、インターン…。

世間で“意識高い系学生”と呼ばれることは一通り経験しましたが、心は満たされませんでした。

「予定は埋まっても、孤独は消えない」「誰にも相談できない」「何のために生きているのか」。

悔しさと不甲斐なさの中で精神的に追い込まれた時期もあったといいます。

転機は入会から半年後(2025年4月13日)。メンタル的に限界だったツッチーを、なおさんが深夜のしゃぶ葉に連れ出しました。

1on1で本音を語り尽くし、彼は決意を固めます。

「もう逃げない。死んでも喰らいつき、後悔のない人生を生きてやる」と。

その後はシェアハウスで仲間と暮らし、経営の勉強も本格的に再開。

成功体験を重ねる中で、「弱い自分でも、環境と仲間があれば変われる」と確信しました。

今度は過去の自分と同じように悩み、挑戦から離脱してしまう人を支えたい。そうして生まれたのが新企画「ドミノ」です。さらに、学生団体「BloomBase」を立ち上げ、地域創生×学生交流会を開催するなど、活動の幅を広げています。

2人とも思わず応援したくなる本当に素晴らしいストーリーですよね…!

私自身プレゼンをお聞きしながら、かつて人見知りだった人見ちゃんが、今では国境を越えて様々な人とコミュニケーションを取りながら、多言語学習のサービスを作るまでに成長した姿に感動しました。

そして、1度ユースキャリアから離脱したツッチーが、今度は過去の自分のような人々を救うために、仲間と共に頑張れる環境を作った、その等身大のキャラクターに心から共感しました。

応援される人の話し方 -ストーリーテリング-

実はこの心揺さぶるビジョン・プレゼンをはじめとして、私たちが試行錯誤しながら行っている工夫には、それに紐づく類似の科学的な理論がある場合が多くあります。

それらの理論を知っているだけでも、自己実現を目指す過程をもっと楽しく、より効果的に過ごすことができます!

今回ご紹介するのは、「ストーリーテリング」という語りの手法です。

参考文献は、キンドラ・ホール 著(2020)『心に刺さる「物語」の力──ストーリーテリングでビジネスを変える』です[5]。

①強い訴求力を持つストーリーの4要素

著者によると、強い訴求力を持つストーリーには次の4つの要素があります。先程のビジョンプレゼンの2人の例を交えてご紹介していきますね。

A:共感できるキャラクター

まず、聞き手が感情移入できる、人間らしさを持ったキャラクターを登場させましょう。そのキャラクターは、必ずしも強くてマッチョな人物でなくてよく、むしろ等身大の「弱さ」がある方が、応援を得るという点で好ましいです。

有香さんの「人見知りの人見ちゃん」はまさに共感できるキャラクターと言えるのではないでしょうか。

人見知りの自分を克服したくて、話が上手い人の話し方を分析したり、日本語の通じないアメリカでも必死に努力するそのキャラクターには思わず共感せざるを得ません。

B:本物の感情

次に、そのキャラクターが感じた感情を偽らずに描きましょう。ここでの感情は、盛ったり加工したりする必要はなく、自身のナチュラルな感情を込めてください。それが更なる聴衆の共感を生みます。

実際、ツッチーがユースキャリアを離れて孤独にもがいていたとき、「悔しくて自分が不甲斐なかった」という感情の吐露は、私たち聴衆の心を打ちました。

C:拡大された瞬間

短いプレゼンテーションの中に、伝えたいことを全部詰め込もうとすると、どうしても何を伝えたいのかわかりにくい「浅い話」の詰め合わせになってしまいます。

それよりむしろ、伝えたいメッセージを象徴する「ひとつの瞬間」に焦点を当て、拡大し、その瞬間を詳細に描くことで、メッセージを明確に伝えることができます。

実は、有香さんが人見知りを脱却するまでの過程には、他のエピソードもあったそうなのですが、今回はUCLAの模擬国連でのエピソードに絞ってお話しされていました。

さらに、「150人のネイティブスピーカーに囲まれた環境でひたすら英語を話しまくる」という焦点を絞った描写は、その光景がありありと浮かぶような具体性がありました。

D:具体的なディテール

聞き手が想像しやすく馴染み深い、具体的なエピソードを語りましょう。人や場所、商品・サービス名などを登場させたりと、その描写は細かければ細かいだけよいです。

どんな景色が見えていて、どんな音が聞こえていて、どんな香りがしていたか?など詳細に描写すると、まるで聞き手がその場にいるような臨場感を演出できます。加えて、聞き手に合わせてその内容を調整できると完璧です。

例えば、2025年4月13日、深夜のしゃぶ葉に連れ出してくれた、なおさんとツッチーとの1on1の描写はかなり具体的で、まるで自分もその場にいるような感覚になりました。

さらに言えば、2人がいたのはどんな座席で、なおさんはどんな服を着ていて、どんな会話をしたのか?などもっと具体的に描くと、聞き手の没入感が高まりそうです。

②ストーリーテリングの3段構成

ストーリーテリングには3つの構成があります。

それは「日常」「爆発」「新たな日常」です。

A:日常

一つ目は 「日常」。これは、物語の主人公や状況を描く「出発点」です。

聞き手が「これは自分にもありそう」と親しみやすさを感じるような、日常的で安定した前振りを作りましょう。

この段階でキャラクターの性格やバックグラウンドが描かれると、後の変化が際立ちます。

B:爆発

二つ目は「爆発」です。この段階で何よりも大切なのは、聞き手が「ここがターニングポイントだったのか!」と認識できる瞬間を表現することです。

もしかしたらその瞬間は、大きな価値観の変容が起こったシーンや、重大な決断をした瞬間かもしれません。あるいは、予想もしなかった悲劇や、運命の人との出会いが、あなたのストーリーにとっての「爆発」にあたるかもしれません。

予定調和だったつまらない日常を覆すような爆発的な変化を組み込んでみてください。

C:新たな日常

最後は「新たな日常」です。最後のパートでは、「爆発後に人生がどう変わったか?どう変えていったか?」「爆発を経て、今はどんな決意や挑戦を行っているか?」などを聞き手と共有していきましょう。

きっとこれまでの日常とは違い、あなた自身や状況が変化、成長していると思います。

その「変化」こそがストーリーの「メッセージ」となります。

有香さんを例に挙げると、人見知りの人見ちゃんだった時期(日常)から、単身アメリカの模擬国連に参加(爆発)。

人見知りを脱却し、多言語学習を支援する学生団体を立ち上げる(新たな日常)と、その構成を割り当てることができます。

このように、プレゼンテーションにストーリーテリングを組み込むことで、あなたの自己実現の物語に共感し応援してくれる仲間を、より効果的に増やすことができるでしょう。

まとめ

今回の記事では、「ソーシャルサポート」と「ストーリーテリング」という2つのテーマを通して、“応援される人の話し方”について考えてきました。

ソーシャルサポートには、お金やアドバイスのような「道具的サポート」と、励ましや気遣いといった「情緒的サポート」があります。どちらも、人が挑戦するときに背中を押してくれる大切な力です。

特に友達の数よりも「多様さ」が大事で、いろんな分野の仲間がいることで、ピンチのときも立ち直りやすくなります。

また、有香さんやツッチーのエピソードからも分かるように、人を惹きつけるストーリーにはポイントがあります。

「共感できるキャラクター」「本物の感情」「拡大された瞬間」「具体的なディテール」。

そして、「日常」「爆発」「新たな日常」。

これらを意識するだけで、あなたのビジョンはもっと共感を呼び、応援してくれる仲間が増えていきます。

挑戦の途中では、孤独になったり、心が折れそうになったりすることもあると思います。でも、あなたのまわりには必ず支えてくれる人がいます。あなたの物語を聞きたいと思っている人もいます。

だからこそ、臆せず自分のビジョンを語ってみてください。

その一歩が、夢を現実に変えるスタートになるはずです。

[1] Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300–314.

[2] 浦光博(1992)『支え合う人と人―ソーシャル・サポートの社会心理学』サイエンス社.

[3] Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310–357.

[4] 前野隆司(2020)「友だちの多様性が『レジリエンス』と『幸福度』を高める」10mTV. https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=3530

[5] キンドラ・ホール(2020)『心に刺さる「物語」の力──ストーリーテリングでビジネスを変える』パンローリング株式会社.